南丫島古稱「舶寮洲」,於唐朝宋朝之時曾為停泊往廣州貿易的外國船隻之地,後雅化為「博寮洲」。到了近代,由於島嶼位於香港之南,形狀像漢字的「丫」,因此得名為「南丫島」,並逐漸取代「博寮洲」稱號。

南丫島分別有索罟灣及榕樹灣等南北兩岸,是次將由資深掌故家蘇萬興先生帶領導賞考察,由昔日為天然漁港的索罟灣起步,沿家樂徑參觀超過170年歷史的天后廟、二戰時期日軍收藏彈藥的「神風洞」軍用地,並登上觀景亭欣賞索罟灣全貌,最後抵達島另一端的榕樹灣天后廟、拜訪富有西洋色彩的中式石獅,探索南丫島從南到北的歷史痕跡。

Read More...

筲箕灣雖然作為一個現代化的城市,但其漁村傳統節慶活動頻繁不斷,原因何在? 是次活動將考察筲箕灣的漁民文化及生活,與此同時,亦會考察位於筲箕灣南多座具有歷史價值的宗教廟宇(張飛廟、福德祠及關帝廟),一起探索這些廟宇建成背後的政治及經濟因素,了解筲箕灣頻繁的傳統節日背後的源動力,讓我們更全面及立體地認識21世紀的筲箕灣。

Read More...

西營盤是一個充滿社區特色的山城,其歷史軌跡更映照出香港華人社會從開埠以來的蛻變。在社區面臨新舊交織之際,「文化地膽講故訓練計劃」的一班導賞學員將學以致用,化身「西營盤地膽」帶領公眾遊走西營盤,發掘巷里中不常注意的歷史註腳。此導賞訓練計劃共有三條西營盤主題路線,包括「教會及學校發展」、「醫療與衛生發展」和「傳統行業與老店」,當中兩條主題公眾導賞團現已開始接受報名。

Read More...

一直以來,香港史的論著都認為,香港的政黨在一九八零年代後才興起,同樣地,香港人在一九八零年代後才開始追求民主改革。這誤解可能建基於不同的理論:包括難民心態、行政吸納政治、以及傳統中國人性格等。通過對香港革新會(Reform Club)及香港公民協會(Civic Association)的戰後歷史研究,我們可以對當時的政制發展有更清晰的了解。

雖然政制發展在一九八零年代前並不顯著,但當時的香港人並非政治冷感;其實政黨早在一九八零年代前已經開始有所發展。它們積極爭取民主政治、經濟及社會改革,並擔當政府與市民之間的橋樑。香港革新會及香港公民協會不單積極參與市政局選舉,而且特別關注城市發展、房屋政策、醫療保障、經濟發展、教育普及、治安以及小販問題。雖然兩個政黨不時批評政府的保守政策,但殖民地政府亦樂於利用它們作為與民溝通的橋樑以及平衡各方勢力。隨著時代的改變,香港革新會及香港公民協會的歷史角色已漸被遺忘及忽視。

Read More...

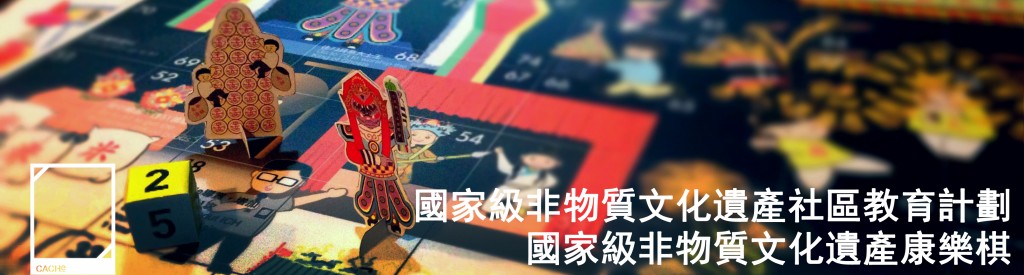

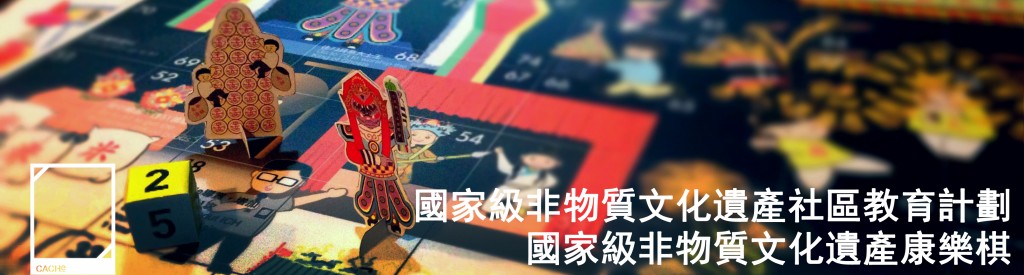

中國象棋、飛行棋、鬥獸棋、波子棋、蘋果棋……只要跟三五知己聚在一起,這些紙上的遊樂場定能為大家帶來一個美好的歡樂時光。2011年5月,香港特別行政區政府成功將四個富有本土特色的項目-長洲太平清醮、大澳端午龍舟遊涌、香港潮人盂蘭勝會和大坑舞火龍列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。長春社文化古蹟資源中心(CACHe)得到香港賽馬會慈善信託基金捐助,主辦國家級非物質文化遺產社區教育計劃,並推出國家級非物質文化遺產康樂棋,以有趣方式介紹本港四個國家級非物質文化遺產項目,讓大朋友和小朋友享受下棋樂趣,同時亦能對本土的歷史風俗文化有更深入認識,反思保育和承傳非物質文化遺產的問題。

Read More...

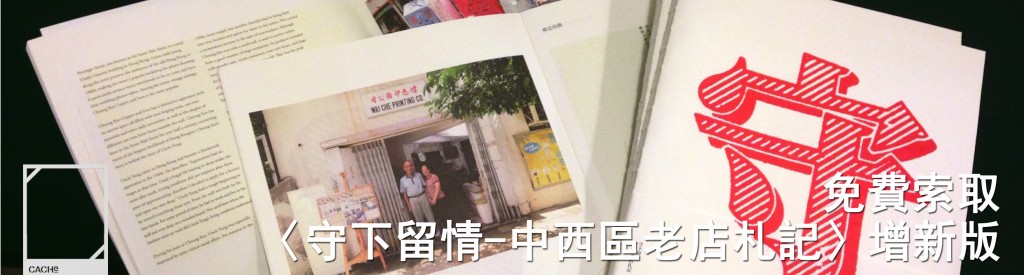

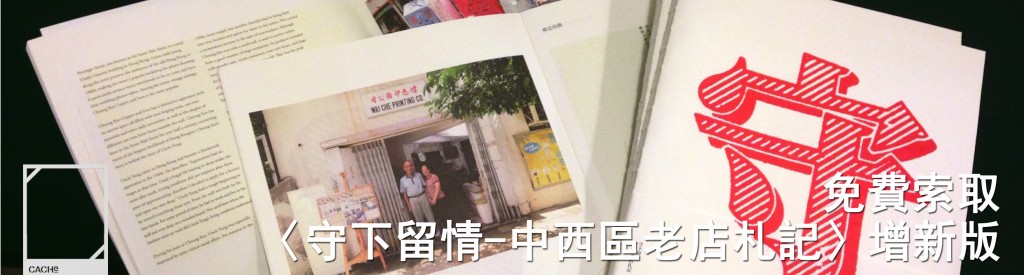

今天的中西區新中有舊,舊中帶新,這混雜的城市空間,記錄了香港的歷史發展。街道上仍有不少老店,他們默默經營,守護自己的家業,更守護著中西區的城市歷史,是寶貴的社區文化遺產,當中的故事,為大家提供另一個歴史視野。長春社文化古蹟資源中心(CACHe)得到中西區區議會的資助,以文字及相片,把區內的城市歷史與民間的記憶一一留下。我們走訪三十家老店,訪問店東,為店舖留影,希望老店在社區裡消失前,保留及呈現他們所守護的價值與社區的情懷。

Read More...